産業や技術の発展に対し静かに力強い目線を向ける、現代アーティスト柳幸典(Yukinori Yanagi)さんのインスタレーション作品3点がシドニービエンナーレで展示中です。作品は、核実験や原子力爆弾といった近現代を象徴するテクノロジーにスポットを当てています。ビエンナーレ展示会場のコカトゥー島にぴったりの同作の鑑賞体験を、写真を交えてお伝えします。

柳幸典さんとは?

シドニービエンナーレの公式サイトによると、柳幸典さんは福岡県出身、広島県在住のアーティストで、人間のアイデンティティなどをテーマにしたさまざまなスタイルのインスタレーション作品を制作しているそうです。

柳さんは日本の瀬戸内海の犬島や百島のアートワークが有名で、砂で作った世界中の国旗をアリが崩していく「ユーラシア」や、プラスチック製のウルトラマンの人形が万歳する姿を無数に並べて日章旗の形にした「バンザイ・コーナー」など、数々の話題作を手がけるアーティストです。一見ダイナミックな作風ですがコンセプトを的確に表現するディテールが面白いので、気になる方はぜひ「柳幸典」で画像検索を。ちなみに柳さんはART BASE 百島という廃墟再生の芸術プロジェクトを立ち上げ、百島(広島県)に暮らしながら創作活動を続けているようです。

コカトゥー島の展示作品

今回、第21回シドニービエンナーレで展示されている柳幸典さんの作品は以下の3点。いずれもシドニー湾に浮かぶ産業遺産の地・コカトゥー島にあります。

- Icarus Container

- Landscape with an Eye

- Absolute Dud

3作品は相互に関係性のあるものになっているとか。以下、写真と共に1点ずつ紹介します。

Icarus Container(イカロス・コンテナ)

「イカロス・コンテナ」と名付けられたこの大型作品は、コカトゥー島のフェリー乗降場から近いタービンホールという建物に入ってすぐの所に展示されています。外観は、船便や貨物列車で見かけるような金属製の大きな輸送用コンテナ。無機質で近代的なコカトゥー島の雰囲気にマッチしている印象ですが、外からは作品の中が見えません。

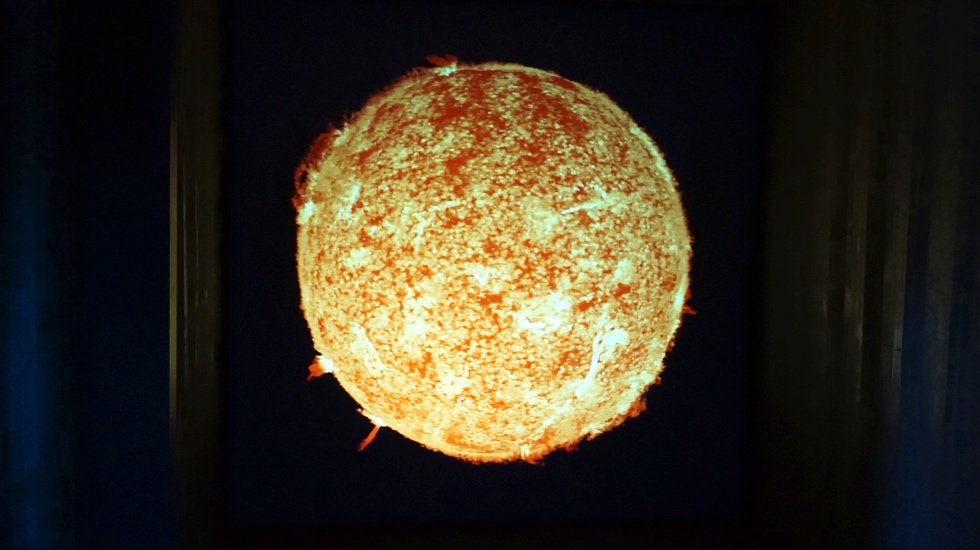

入り口から中に入ると、真っ暗な迷路のような空間が広がっています。順路に沿って歩いていくと、ところどころに光が。燃える太陽のような映像が映し出されています。

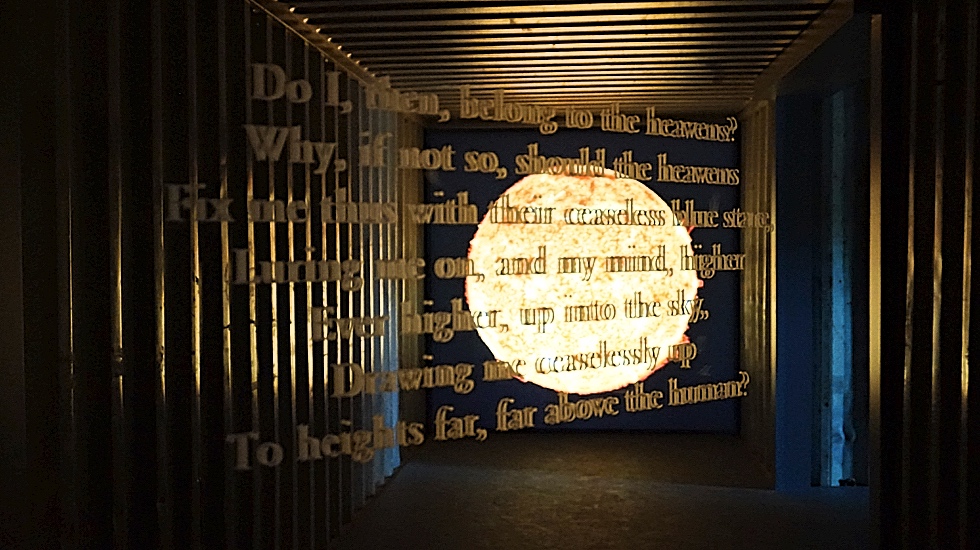

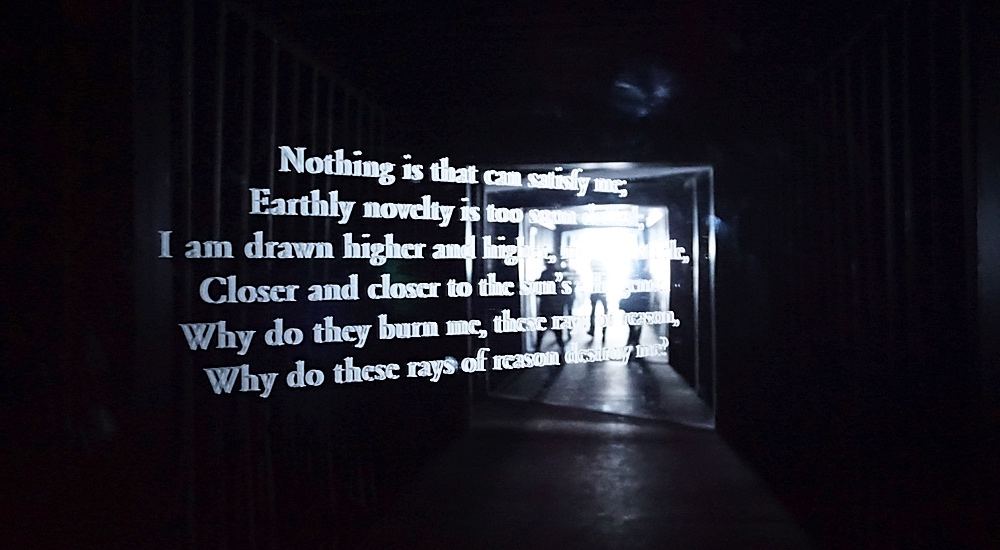

さらに進むと、鏡の上に記されたメッセージが現れました。テキストは先ほどの太陽のような映像と重なって赤々と照らされています。

進むごとに異なるメッセージが現れ、どれも大きな鏡の表面に記されています。このテキストは日本の作家・三島由紀夫の『太陽と鉄』というエッセイ作品のエピローグである「F104機」の中の長編詩で、タイトルは「イカロス」。F104機(F-104 Starfighter)は超音速ジェット戦闘機で、三島自身が搭乗した経験を同作の中で語っています。同機はアメリカのロッキード社が開発し、ベトナム戦争などの実戦に投入されたものです。

三島由紀夫が40歳のとき(1965年)、自死の5年前に雑誌連載として書き始めた『太陽と鉄』は文体が難解なことで知られていますが、彼がなぜ肉体の鍛錬を始めたかが説明され、その思想体系を理解するために適した作品です(というようなことを三島自身も発言しています)。作品の終わり部分にあたる「イカロス」はその中でも評価が高い詩で、戦闘機による飛翔で太陽に近づくという、その欲求の狂気を描いています。

柳幸典さんの「イカロス・コンテナ」では、そのテキストが鏡の上から鑑賞者を見返している、という印象を受けました。ちなみに柳さんはギリシア神話の『イカロス』の物語も参照しているそうです。脱獄のために鳥の羽根と蝋で作った翼で飛び立つも調子に乗って太陽に近づきすぎて翼が溶けて墜落死する、あのイカロスですね。

作品の順路の最後の方には、複数の鏡を使って「合わせ鏡」のような構造になっている部分がありました。

巨大で真っ暗な輸送コンテナの迷路の中を、鑑賞者は「太陽」を目指す人間の狂気に向き合いながら進んでいき、そこに見え隠れするのは死を迎えた者たち。戦闘機のような科学技術や、それによってもたらされる資本主義的な文明、それらが目指す「太陽」とは一体何を表しているのか、これは人類に投げかけられた大きな問いかもしれません。

Landscape with an Eye(片目の景色)

コカトゥー島のタービンホールを出て別の一角へ進むと、柳幸典さんの次の作品「Landscape with an Eye」がありました(鑑賞順序は特に指定されていませんが)。

入り口の奥の暗闇に何かが光っている……と近づき中に入ってみると、真っ暗闇の中で丸い大きな瞳のような映像が輝いていました。

眼球の中央にある虹彩や瞳孔の部分が生き物のように動いており、その中に映し出されているのは1946〜1996年にビキニ環礁やエニウェトク環礁(共にマーシャル諸島共和国)、ムルロア環礁(フランス領ポリネシア)など太平洋で行われた核実験の様子だそうです。映像に合わせて、暗い室内でまるで爆撃に遭っているような爆発音が鳴り響きます。

「片目の風景」という作品タイトルは何を示しているのでしょうか。人間は左右両方の目で見ることでモノや景色を立体的に捉えることができたり、体のバランスを取ったりすることがしやすくなります。片目で見た風景は、客観的に考えるといびつなものであったとしても、当人はそれに気づかないかもしれません。

なお、この作品が展示されているのは、かつてエネルギー生産のための施設だった場所なのだとか。コカトゥー島は昔、船渠(ドック。船の修理や製造の施設)としてオーストラリアの産業を支えていましたが、現在はもうその機能は停止しています。核実験とエネルギー、という作品と会場のつながりも興味深いところです。

この作品においても鑑賞者は目という媒介物に映った記録(映像)を自らの目で見るという、1作目の「イカロス・コンテナ」と同様の構造が感じられました。

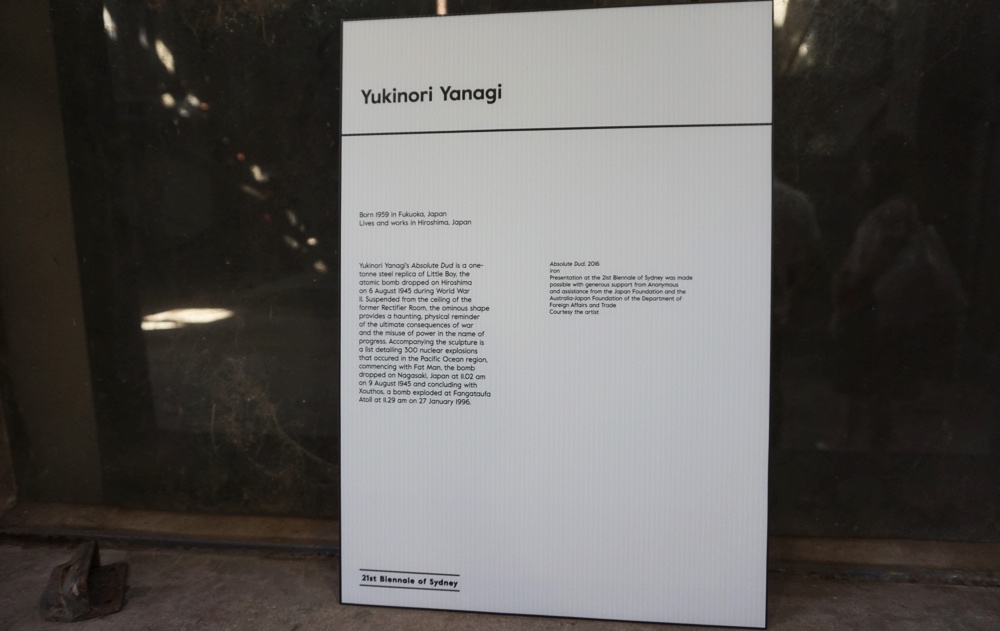

Absolute Dud(絶対的な不発弾)

2作目に見た「Landscape with an Eye」の隣の空き小屋のようなスペースに展示されていたのが、「Absolute Dud」。「絶対的な不発弾」を意味することの作品は、展示場所の中央に、天井から吊るすような格好で、1945年8月6日に広島に投下されたリトルボーイという原子爆弾のレプリカが配置され、室内にはジェット機のエンジンのような鎮魂の鐘の余韻のような、不思議な音が穏やかながら不気味に響いています。遠くの爆撃か爆発の音のようにも聞こえました。

ビエンナーレ公式サイトの解説によると、上述の1945年から数えて、フランス政府による最後の地下核実験として知られるクストー(Xouthos)計画が実行された1996年までの間に、太平洋エリアだけで300回以上の核実験(爆発を伴うもの)があったそうです。

それ以降も、世界中の各地で核実験や臨界前核実験が行われています。核による未来への悪影響の可能性を無視し、行き過ぎた資本主義を持て余しながら、我々はどこへ向かうのだろうと考えずにはいられません。

上の写真のリトルボーイのレプリカは、空から降ってきた核爆弾があとほんの少しで地面に接触する、という状態を再現しています。我々現代人が生きているのは、爆発寸前の弾頭と地面との間にわずかに残された隙間なのかもしれません。

鑑賞後の「静けさ」

今回3作品を鑑賞して、核実験や爆発を連想させる音響も作品の一部に組み込まれていたのですが、見終わって時間が経ったあとの印象はどれも「静か」なのに「能動的」でした。大声で何かを訴えるのではなく、祈ることに似た静けさの中で淡々と現実を突きつける彼の作品には、体験したその場でのインパクトだけでなく日を追うごとにじわじわと浸み込んでくるような感じがあります。

柳幸典さんの日本での創作活動についていえば、都市型社会の文化や文明に批判のまなざしを向けながら地方でアートの場を作るというアクションは、とても理に適っているというか、合理的かつ行動的な印象を受けます。柳さんの作品から感じる妙な静けさは、そんなところから来ているのかもしれません。

今回のシドニービエンナーレでは、柳幸典さんの他に井上亜美さんや流井幸治さんの作品、今年の目玉の1つとされているアイ・ウェイウェイの大型作品も同じくコカトゥー島に展示されています。会場へのアクセスや開場時間、コカトゥー島の歴史などは過去の記事を参考にどうぞ。