猟銃で獣を撃ち、捌き、肉を切り分け、皮を洗い……そんな日本の昔ながらの狩猟の姿を記録した映像作品が、第21回シドニービエンナーレで展示中です。作者は日本人アーティストの井上亜美さん、作品名は「猟師の生活(The Life of the Hunter, 2018)」。猟師の祖父、命を食べるということ、東日本大震災後の放射線物質の影響など、現代の狩猟を通して「生と死」を映し出した同作をシドニーのコカトゥー島で鑑賞した感想を綴ります。

井上亜美さんとは

先日はシドニービエンナーレ(Biennale of Sydney)に出展中の日本人作家・高山明さんの映像作品について書きましたが、今回も日本人の作家で、かつ映像作品です。

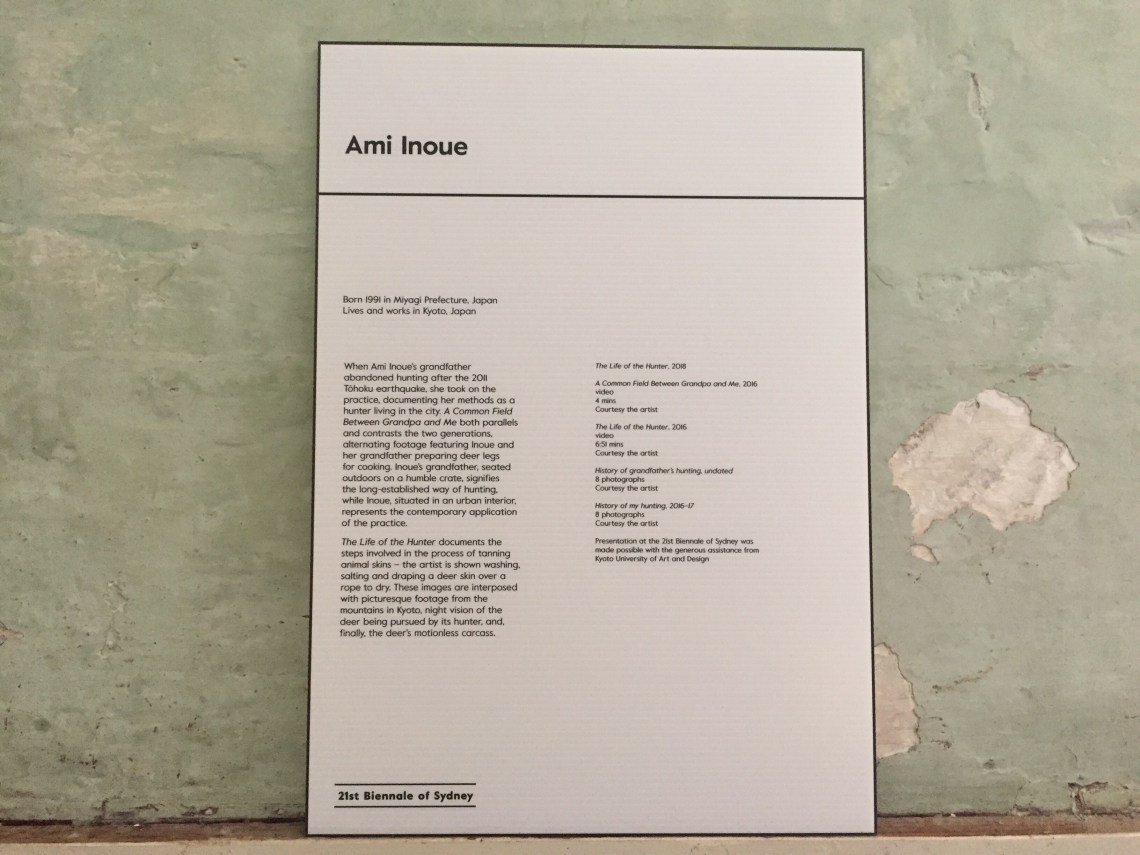

シドニービエンナーレの公式サイトによると、井上亜美さんは1991年、宮城県生まれ、現在は京都在住だそうです。映像アーティストで、猟師。26〜27歳の女性が猟師、というそのインパクトがまず強烈ですが、フィールドワークに基づく人間の生活や行動の観察記録である「エスノグラフィー(民族誌)」の手法でアーティストとして創作活動をされているとか。

エスノグラフィーは文化人類学や心理学、社会学の分野でよく使われる調査研究方法の1つで、対象となる集団などに観察者(研究者)が自ら参加し、対象集団と同じ経験をすることで、より具体的にその行動様式や心理を理解しようとするものです。古くは未開の地で異文化を持つ民族と生活を共にすることで、彼らの文化習慣やものの考え方などを感じ取るために用いられてきました。「感じ取る」という曖昧な表現をしましたが、ここが案外重要で、人数や面積、金額といった統計的な数字のデータから得た情報ではなく、現地で肌で感じ、得た情報(感覚、ビジュアルなど)を整理し記録するというのがエスノグラフィーの肝です。最近ではビジネス分野でもマーケット情報の収集などに対してエスノグラフィーという言葉が使われるようになってきました。

井上さんは京都造形芸術大学を卒業後、東京藝術大学大学院 映像研究科 修士課程 メディア映像専攻を修了。郷里の宮城県に猟師の祖父を持ち、2011年の東日本大震災後に自身も猟師として活動し始めたそうです。原発事故の影響で、宮城では野生動物から基準を超える放射性物質が検出されてから、食用として獣を狩ることができなくなった井上さんのお祖父さんは猟師をやめ、孫の井上さんは猟師になって京都の山で狩りをしているのです。

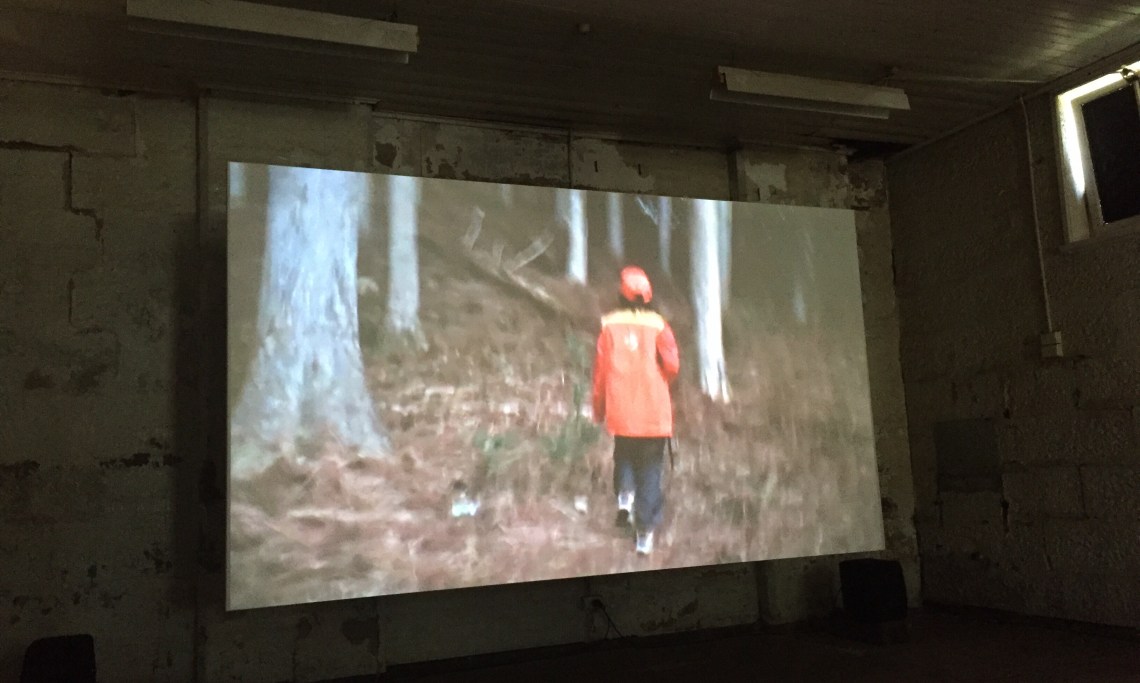

今回の作品「狩猟の生活」は、井上さん自身の狩りをめぐる体験がドキュメンタリーのように映像としてまとめられたものです。以下、上映作品の一部を撮った画像を掲載しますが、撃たれた動物や肉を捌くところを映したシーンなどがありますのでご了承を。

山と街での「狩猟の生活」

日本では無免許のハンティングや猟銃の所持は禁じられていますが、狩猟免許(国家資格)を取得した場合、指定の期間内に指定の鳥獣を狩ることが可能です。地方の山間部では現代でも毎年秋から春にかけて狩猟が行われ、猟師のいる家庭ではイノシシやシカの肉が食卓に載ることもあります。ただ近年では猟師の数が減っており、食料を得るために動物を獲るというよりは、田畑の鳥獣害を防ぐために害獣を狩るという意味合いが強いようです。

それでは展示中の映像作品「狩猟の生活」のシーンをいくつかご紹介。映像には井上さん自身とお祖父さんも登場します。

この作品の映像は、2作品をつなぎあわせて約11分。英語でのタイトルはそれぞれ以下の通り。

「A Common Field Between Grandpa and Me, 2016」

「The Life of the Hunter, 2016」

別の展覧会のサイトで確認したところによると、日本語タイトルは

「じいちゃんとわたしの共通言語(2016)」

「猟師の生活(2016)」

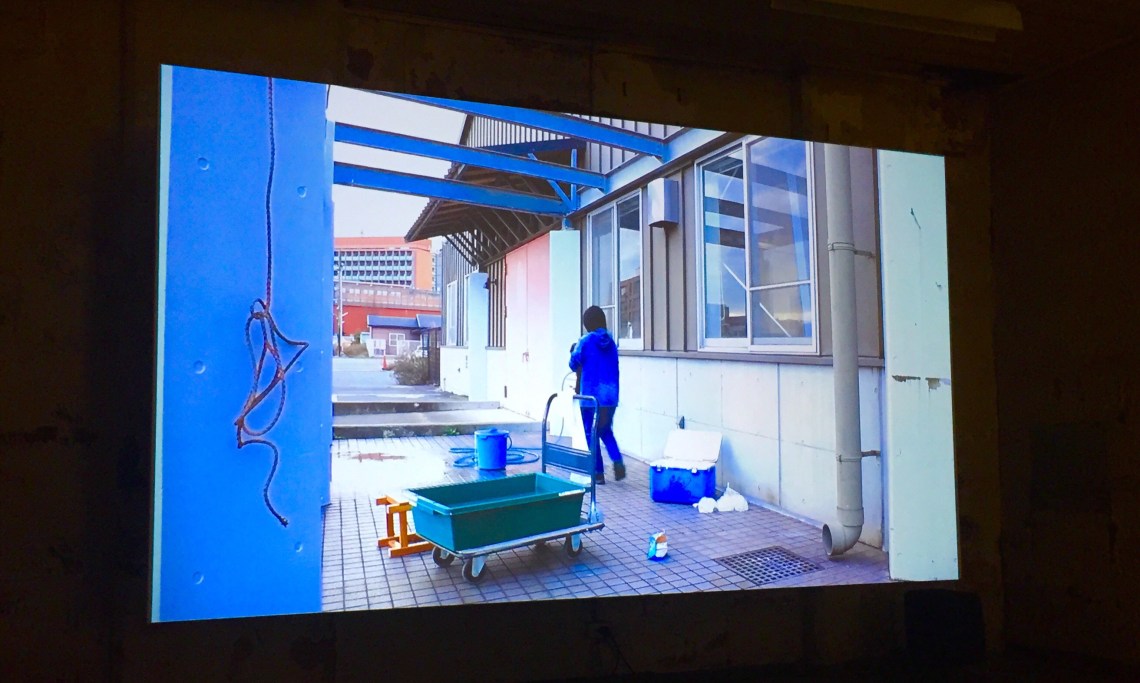

となっていました。そのタイトルの通り、肉の解体作業をするお祖父さんと井上さんとの猟についての対話の映像と、井上さん自身が猟銃を手に持って(おそらく京都の)山へ入り、動物を撃ち、解体して持ち帰り、都会(家でしょうか?)で肉を加工し皮を洗う、その過程がスクリーンに映し出されました。映像の切れ目がどこか分からなかったので、違和感なく1作品として見られました。見た順に写真を掲載しますが、前後していたらすみません。

銃を撃つ、野生動物の命を獲るといった、現代ではショッキングとも取れるシーンの連続にもかかわらず、映像からにじみ出る空気は静かで、静謐という言葉がぴったりだと感じました。だからこそ、淡々と処理されて生き物から食材になっていく動物の息遣いや、肉の手触り、毛皮から染み出す赤黒い血など、狩猟にまつわる全ての要素が生々しく感じられて、それを静かにこなしていく井上さんも、それを見ている筆者も当然ながら血の通った生き物なのだと思わされます。

「山での狩猟」と「街での後処理」、この対比も鮮やかで、剥いだ毛皮を水色のプラスチックのバケツに張った水道水で手洗いする場面が現代的で印象に残りました。

この作品を見た後で、食用として生き物を殺すことをただ「残虐だ」と言うのは、見たものを表面的に受け止めているにすぎないと思うのです。砂糖を舐めて「甘い」と言う類のことかもしれません。しかし猟はかつて、ヒトの生活の糧を生み出す行為でした。今でも牧畜や畜産という産業に形を変え、ヒトは自分の目に見えにくい形で他の生物の命を奪って食べています。それが間違っていてベジタリアンが正しいとかそういった価値観の提示ではなく、食物連鎖というか命のサイクルがあり、その大きな循環の中でヒトも生きてきた、その営みを井上さんは「狩猟の生活」で記録し見せてくれています。

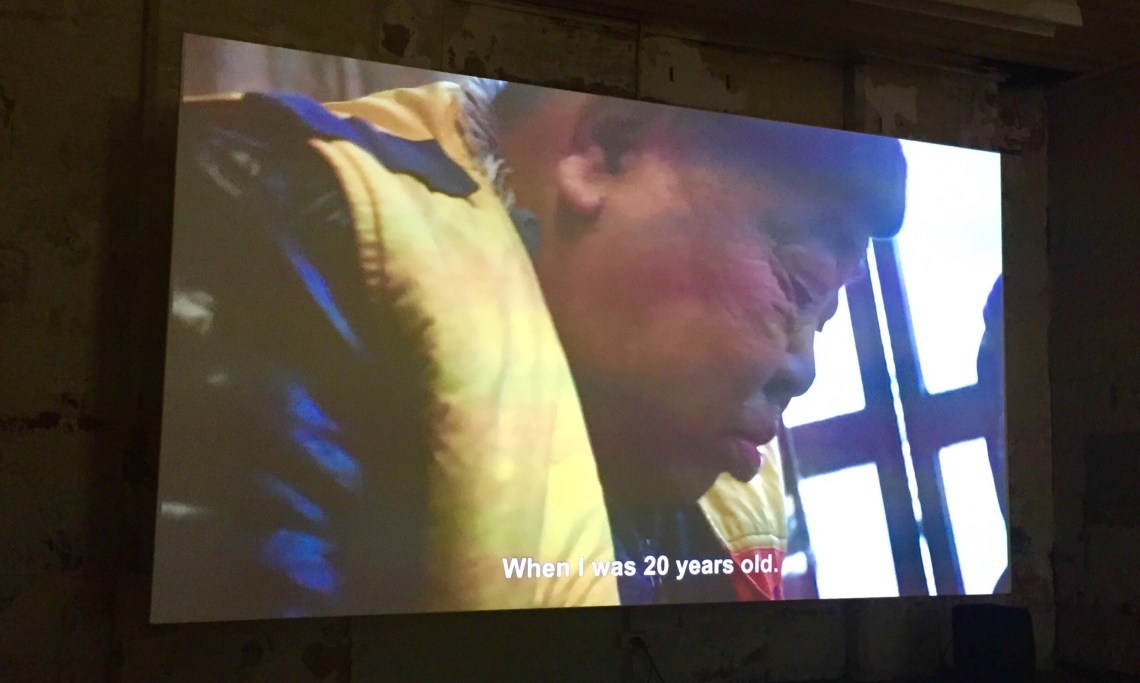

祖父と孫、「震災以降」の狩猟

作品では、井上さんとお祖父さんの(おそらく宮城での)対話の記録も見ることができます。井上さんと思しき女性の声(可愛い)がお祖父さんに問いかけ、お祖父さんがそれに答えるというスタイルで対話は淡々と続いていきます。カメラは、慣れた手付きで作業をするお祖父さんを映しています。

東日本大震災が起きたのは2011年。今から7年前ですが、福島県の原子力発電所で起こった放射性物質の漏洩が自然に及ぼす影響は甚大で、数万年にもわたり自然環境から放射性物質を取り除くことはできないといわれています。同発電所は都市部に電力を供給していたもので、被害エリアである東北地方の実情を映像として示されると、やはり胸に詰まるものがありました。

それを話すお祖父さんは、画面の中で表情を変えず手元に目線を落としたまま、手際良く作業を進めていきます。古い民家の土間のような空間で解体されていく赤い肉の艶やかさと、老いて皺が刻まれたお祖父さんの手。一方、都会的な白い空間で肉を処理するのは井上さんの細く若々しい腕。そして、野山を駆ける野生動物の姿。

世代間を継承されていく狩猟という行為が、もはや食料を得る手段でないとしたら、それは「都会的」な現代でどんな意味を持っていくのでしょうか。

なお、この「じいちゃんとわたしの共通言語(2016)」には、井上さんやお祖父さんの狩猟の様子を記録した写真もあり、スクリーンの隣の展示室に並べられていました。

映像をアートとして

現代の日常生活では見る機会のない「狩猟」という非常に原始的かつ根源的な行いを、こうしてアートの展覧会で見ることができるのはとても貴重です。アートに興味がない人でも記録映像として十分に楽しめるものだと感じました。現代における狩猟の現実を、個人史とあえて分けずに描いているところも、鑑賞者が作品に入り込みやすい点かと思います。

ただ1つ残念だったのが、「猟師の生活」の展示会場を訪れた人の多くが一様に数分だけしか映像を見ずに去って行ってしまったこと。映像の構造自体はどこから見始めても大丈夫なようになっているのですが、アート展の展示作品なので他の大多数のビデオインスタレーションのようにストーリー性がない(あるいは薄い)と半ば自動的に判断して、まるでスタンプラリーのチェックポイントを通過するように来てすぐ去る人が多い……これはどの映像作品にもいえることかもしれません。作品の説明書き(以下)に、よく見ると映像の長さ(上映時間)は書かれていますが、なかなかそこまで読まずに鑑賞するのが普通です。

筆者は映像を2回続けて見たのですが、その間、数人が展示場所に足を踏み入れましたが全篇を通して見た人は1人もいなかったように記憶しています。ドキュメンタリー要素と物語性があることが映像から分かれば、ゆっくり見る気になるかしれません。せっかく面白い作品だったので、もったいないと感じました。映像作品を展示する上で難しい点かもしれません。

別の会場の作品ですが、アートスペースにあった中国のGeng Xueという作家のビデオインスタレーションは確か20分もあったのですが、スリリングな物語性があると同時に章立てが字幕で表示されていたからか、意外と長時間見ている人が多かったです。

井上さんの作品は、エスノグラフィーでドキュメンタリー、それでいて独自の時間が流れる物語のようで、アートの括りとしてはビデオインスタレーションになるのだと思うのですが、これをビデオインスタレーションと呼ぶのは少し気が引けます。かといって記録映像と呼ぶのも少し違う気がするのです。分類しにくい作品に出遭うたび、アートの世界はどんどん定義を作って壊して塗り替えては捨てていく、その自由さがいいなと思います。

展示会場であるコカトゥー島のアクセスや開場時間については、別の記事でも書きました。訪れる際の参考にどうぞ。